Innovazione ed Evoluzione d’impresa per l’impatto

In tre edizioni sono state accompagnate 62 aziende, si sono candidate oltre 100 imprese

e sono stati coinvolti più di 200 studenti

Al via la IV edizione di Impact Prototypes Labs – IP Labs, un programma di apprendimento collettivo realizzato dal Cottino Social Impact Campus e dedicato alle imprese del territorio piemontese e alle studentesse e studenti dei Corsi di Laurea Magistrali del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino.

IP Labs è un programma pratico di formazione e accompagnamento, rivolto alle imprese che intendano affrontare un percorso di evoluzione e innovazione strategica, organizzativa, manageriale, attraverso progetti che coniughino gli obiettivi di competitività e posizionamento sul mercato con la realizzazione e misurazione dell’impatto positivo generato.

Finanziato per oltre 140mila euro, IP Labs è sostenuto da Fondazione Cottino, dalla Camera di commercio di Torino e da UniCredit e supportato da un’importante rete di partner: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Fondazione Collegio Universitario Einaudi, Fondazione Piemonte Innova, Api Torino, Confindustria Canavese, Unione Industriali di Torino, YES4TO, Unigens e Torino Social Impact.

Il programma è utile alle imprese che vogliano analizzare la propria situazione di partenza, immaginare nuove opportunità, acquisire nuove competenze e strumenti, essere guidate da una tutorship competente in strategia aziendale, gestione, misurazione dell’impatto e confrontarsi con menti giovani per accogliere nuove visioni e competenze.

Allo stesso tempo, in IP Labs le studentesse e gli studenti universitari hanno l’opportunità di vivere un apprendimento pratico, entrare in contatto con le aziende del territorio ed affacciarsi al mondo del lavoro, imparando a gestire progetti di innovazione, volti alla generazione di impatto positivo.

I team composti da imprese e studenti saranno accompagnati dai tutor del Cottino Social Impact Campus e del CeVIS, il Centro di Competenze per la Misurazione e Valutazione dell’Impatto, nato da un accordo strategico fra Fondazione Cottino e Camera di commercio di Torino, Torino Social Impact.

“Oggi per un’azienda non è più solo essenziale realizzare progetti ad impatto, ma anche misurarne gli effetti concreti generati all’interno e all’esterno dell’azienda stessa – sottolinea Cristina Di Bari, CEO del Cottino Social Impact Campus e Presidente della Fondazione Cottino. IP Labs offre l’opportunità di confrontarsi con una materia complessa, avendo a disposizione gli attori sul territorio più competenti in questi ambiti. Aver aggregato un ecosistema di partner su un tema di tale attualità e importanza strategica per le aziende è stato per noi un obiettivo importante fin dalla prima edizione del programma”.

“Siamo alla quarta edizione di IP Labs e oggi possiamo dire che la formula è consolidata e di successo: il dialogo tra studenti e imprese è sempre vincente e di grande ispirazione proprio quando si parla di innovazione e impatto sociale – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – Il nostro territorio mette in campo le migliori professionalità grazie alla partecipazione degli atenei, del Cottino Social Impact Campus e del CeVis, il Centro di Competenze per la Misurazione e Valutazione dell’impatto, una realtà che abbiamo fortemente voluto per avere a disposizione dati certi sul valore dell’operato delle imprese”.

“Crediamo molto nel progetto Ip Labs perché dedicato alle imprese e ai giovani, afferma Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit. UniCredit vuole investire nel futuro delle nuove generazioni per generare un impatto positivo nelle comunità in cui opera e per consentire loro di sprigionare tutto il loro potenziale, sia come futuri imprenditori che come soggetti attivi di una società che sta cambiando e si sta innovando.”

Dopo la fase di selezione delle aziende tra le candidature ricevute, inizierà l’abbinamento dei team composti da imprese, studenti e tutor, che da ottobre 2024 lavoreranno insieme per elaborare un progetto di innovazione, finalizzato a generare maggiore impatto, attraverso il miglioramento interno e iniziare ad applicare le metodologie di pianificazione, gestione, misurazione dell’impatto.

Il bando per le imprese è aperto da oggi fino al 15 giugno https://www.cottinosocialimpactcampus.org/transformative-education-and-learning/impact-prototypes-labs-2024-2025/. Il programma IP Labs terminerà a febbraio 2025 con l’Impact Day, l’evento conclusivo che avrà l’obiettivo di dare spazio ai team per presentare a imprese, studenti, partner istituzionali, accademici e datoriali il risultato del lavoro svolto durante il percorso.

QUALCHE STORIA DALLE AZIENDE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE SCORSE EDIZIONI DI IP LABS

Nelle precedenti tre edizioni sono state accompagnate 62 aziende e sono stati coinvolti più di 200 studenti. Tra le aziende che hanno partecipato, alcune esperienze sono diventate vere e proprie occasioni di crescita e sviluppo aziendale. Tra queste, ad esempio, la storica azienda produttrice di bottoni di alta moda F.lli Bonfanti, premiata nella scorsa edizione, ha invece lavorato a un nuovo prodotto fortemente innovativo, un bottone “intelligente” che funge da dispositivo di SOS. Oggi l’azienda è accompagnata da I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino.

Ri-generation prima azienda in Italia a rigenerare elettrodomestici, ha partecipato ad IP Labs con l’obiettivo di identificare e misurare l’impatto sociale generato dall’attività aziendale. Gli studenti si sono concentrati sul metodo da utilizzare e poi hanno identificato i KPI strategici, sviluppando poi un modello ad hoc.

Overlab, realtà che fornisce ai propri clienti prodotti e soluzioni che coniugano i valori ESG alle tecnologie digitali per l’efficientamento della produzione, ha lavorato a un modello operativo per creare coesione tra i collaboratori, quasi tutti in Full Smart Working. Al termine del programma, Overlab ha assunto in azienda una componente del team degli studenti, laureata in Systemic Design, diventata oggi Sustainability Specialist.

CIAC – Consorzio InterAziendale Canavesano per la formazione professionale, ha avviato un progetto di sostenibilità sociale in Canavese prendendo in gestione un bar/tavola fredda che a marzo 2024 è diventato una delle portinerie di comunità della rete italiana di cultura popolare.

Per HIND – Holding Industriale S.p.A., holding company che investe nei settori di eccellenza del Made in Italy, IP Labs ha rappresentato l’occasione per sviluppare due progetti: la redazione del primo Bilancio di Sostenibilità di Beste S.p.A. e l’identificazione di possibili soluzioni per la rigenerazione e valorizzazione delle rimanenze di tessuti, pelle e capi finiti, al fine di consentire al Gruppo di aziende di ottenere un valore aggiunto attraverso il recupero dei prodotti.

L’Energy Service Company (ESCo) COESA con gli studenti della scorsa edizione di IP Labs, ha infine creato KeepTheSun, un marketplace di compravendita dedicato al fotovoltaico usato. La piattaforma lanciata a inizio 2024 ha ricevuto decine di richieste di compravendita di cui alcune sono andate online, altre direttamente in trattativa con la rete di stakeholder.

Delta Visione, realtà innovativa che offre soluzioni nella progettazione, costruzione e installazione di sistemi di marcatura industriale, tracciabilità, visione artificiale e macchine di selezione, ha lavorato a un importante piano di welfare sostenibile, predisponendo una reportistica attraverso la quale monitorare risorse economiche dedicate e gradimento delle azioni approvate.

Sei un’impresa del territorio piemontese, interessata a fare un percorso di innovazione ed evoluzione strategica, organizzativa, manageriale, grazie all’impatto?

Candidati alla IV edizione IP Labs, entro il 15 giugno 2024.

È Roberta Ligossi a conquistare la 1° edizione del premio “WE For Sustainability” del Cottino Social Impact Campus, assegnato nell’ambito del premio GammaDonna 2023.

Alla startup di content e-commerce dedicata all’artigianato contemporaneo il riconoscimento ideato dal Cottino Social Impact Campus nell’ambito dell’edizione 2023 del premio all’imprenditorialità femminile.

Roberta Ligossi porta avanti la sua scommessa imprenditoriale con il founding team under 35 tutto al femminile della sua Ta-Daan, startup di “content e-commerce” dedicata all’artigianato contemporaneo, con una community di 200mila follower e un network europeo di 5.000 piccole botteghe artigiane provenienti da tutta Europa. Da un lato, punta a sensibilizzare le nuove generazioni su uno stile di consumo alternativo, più etico e sostenibile. Dall’altro contribuisce – anche attraverso un nuovo storytelling – alla sopravvivenza e all’evoluzione del piccolo artigianato locale. Ridefinendo l’artigianato da “metodo di produzione” a potente strumento di diffusione dei valori di unicità, sostenibilità e consapevolezza.

“Le eccellenze imprenditoriali vanno riconosciute e ancora più quelle femminili, per il loro potenziale di generare, più di altre, impatto sociale. L’imprenditoria femminile è infatti una leva strategica in quel percorso intrapreso dal Campus di acceleratore della transizione verso la sostenibilità a 360°, attraverso cui non solo colmare un “gap” culturale che è sotto gli occhi di tutti, ma anche mettere in atto una vera trasformazione sostenibile, a livello sociale e ambientale ” secondo Cristina Di Bari, CEO Cottino Social Impact Campus “oggi – continua Di Bari – la cultura dell’impatto non può e non deve più essere prerogativa di pochi, ma visione condivisa del mondo per costruire l’unico sviluppo possibile, ovvero sostenibile sotto tutti i punti di vista.”

Ecco le prime sensazioni a caldo di Roberta, ancora sul palco della Italian Tech Week, appena ricevuto il premio “WE For Sustainability” da Giuseppe Dell’Erba, Board Member Cottino Social Impact Campus | Direttore Generale Fondazione Cottino:

Alcune immagine della premiazione di venerdì 29 settembre:

TUTTI I PREMI GAMMADONNA 2023 E LE VINCITRICI:

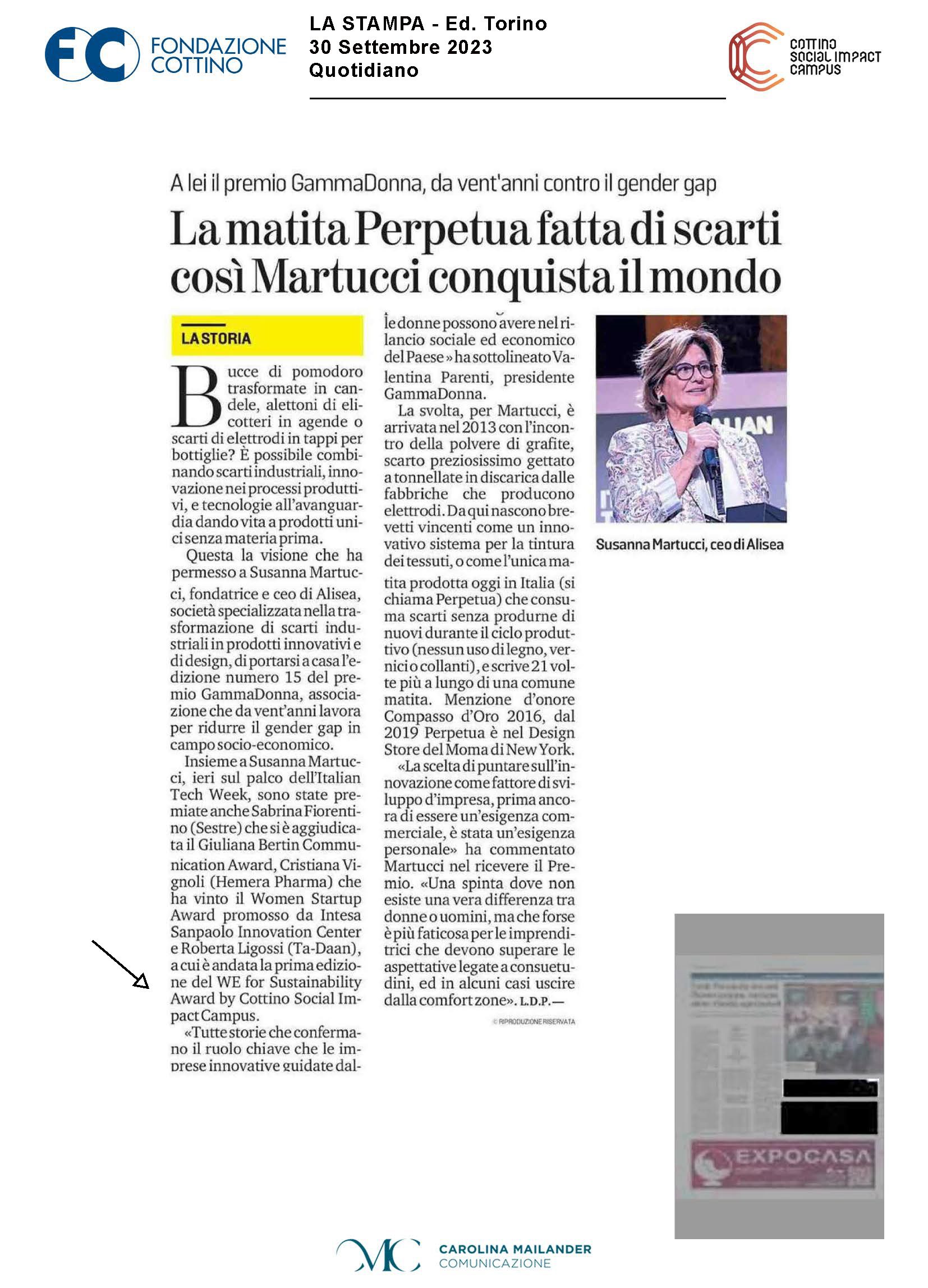

Susanna Martucci, fondatrice e CEO di Alisea, è la vincitrice dell’edizione 2023 del Premio GammaDonna. Grazie alla visionarietà con cui – da 30 anni – combina scarti industriali, innovazione nei processi produttivi, e tecnologie all’avanguardia, dando vita a prodotti unici senza materia prima.

“La scelta di puntare sull’innovazione come fattore di sviluppo d’impresa, prima ancora di essere un’esigenza commerciale, è stata un’esigenza personale. Innovare non è solo indispensabile – ha commentato Susanna Martucci nel ricevere il Premio – è gratificante, anche sul piano sociale, un fondamentale contributo al miglioramento della vita delle persone. Una spinta dove non esiste una vera differenza tra donne o uomini, ma che forse è più faticosa per le imprenditrici che devono superare le aspettative legate a consuetudini, ed in alcuni casi uscire dalla comfort zone”.

Cristiana Vignoli – CEO Hemera Pharma [Verona] vince il riconoscimento di Intesa Sanpaolo Innovation Center assegnato alla startupper più innovativa – che ha sviluppato la prima terapia al mondo per la cura delle lesioni del midollo spinale: un progetto biotech di medicina rigenerativa e alta ricerca tutto italiano. “Un’innovazione di grande valore etico e sociale, tema di assoluta centralità per Intesa Sanpaolo Innovation Center – ha affermato Stefano Bruzzi, Head of Development of Innovation Network, Intesa Sanpaolo Innovation Center – Nella sua mission di valorizzare talenti ed idee ad elevato potenziale, Intesa Sanpaolo Innovation Center ha scelto di premiare Cristiana Vignoli di Hemera, per l’impegno e l’ambizione di apportare significativa innovazione nella cura medica delle lesioni midollari, ridando speranza a pazienti che finora non ne avevano.”

Sabrina Fiorentino – founder & CEO SESTRE [Trinitapoli, BAT] – vince lo speciale riconoscimento di Valentina Communication (ideatrice del Premio), istituito in memoria della sua fondatrice e assegnato all’imprenditrice che si è distinta nel campo della comunicazione online e offline, che ha utilizzato la potenza della dieta mediterranea per sviluppare soluzioni nutraceutiche per il trattamento di disfunzioni e malattie invisibili che compromettono la fertilità e la qualità della vita della donna.

“Il nostro riconoscimento a Sabrina – ha detto Marco Parenti, CEO di Valentina Communication – è per l’instancabile attività di divulgazione e sensibilizzazione, con la quale sta rivoluzionando il mondo della fertilità, creando ponti di consapevolezza e portando più ricerca scientifica sul mercato, più mercato nelle Università e più componente femminile nel mondo istituzionale.”

Scorri la rassegna stampa:

Scopri il percorso Impact Prototypes Labs e le altre offerte formative nella sezione Education&Learning.

Seguici sui canali social di Cottino Social Impact Campus

“pànton chremàton metron anthropon éinai” (Platone, Teeteto, 152a). Queste le parole che Platone mette in bocca a Protagora, padre della sofistica.

Asserzione (e tesi filosofica) decisamente forte, che apre il campo non solo a un (fallace) antropocentrismo da un punto di vista “geografico” – non siamo al centro del mondo (seppure le nostre azioni lo stanno rapidamente distruggendo), né tantomeno dell’universo (c’è il Sole, se consideriamo il nostro sistema, oppure – pare – un buco nero, se ci riferiamo alla Via Lattea) – ma anche a un antropocentrismo epistemologico, per quel che concerne quindi la verità.

Il primato di questa spetta agli oggetti e alle cose, elementi che soli possono dirci se un giudizio è vero oppure no.

C’è però un altro senso in cui può essere interpretata questa tesi, quello dell’impatto sociale. Se il genere umano è la ‘misura’, il metron, allora le nostre azioni (come individui, come individui parte di organizzazioni e come organizzazioni – siano esse profit o no-profit) vanno misurate in base al grado di umanità. Non nel senso di ‘bontà’, bensì all’effetto (positivo) prodotto su un insieme di esseri umani.

Non bisogna però correre troppo.

Le cose vanno distinte: un concetto va tagliato e da una classe bisogna discernere tutte le sotto-classi che la generano.

In questo senso la mensura protagorea è composta da due differenti concetti:

Dove la prima senza la seconda è cieca, non va da nessuna parte e fondamentalmente ci è abbastanza inutile, e la seconda senza la prima è vuota, un castello in aria fondato e basato su alcunché.

Tramite una serie di indicatori, costruiti ad hoc, ma funzionali alla ricerca di un risultato il più possibile oggettivo, possiamo misurare l’effetto delle nostre azioni, così come il falegname misura l’ampiezza del piano della cucina per capire se riesce a stare entro un determinato spazio. Pronta la cucina, valuteremo la sua efficacia in termini di agevolezza delle “azioni culinarie”, il preparare cibo, aprire il forno e sperare che il mobile non ci crolli in testa.

Sostanzialmente allo stesso modo procede la valutazione di impatto sociale.

Quale che sia il metodo utilizzato – con relativa metodologia atta a giustificare la bontà del tal o tal’altro metodo – utilizziamo degli oggetti, delle cose per misurare l’effetto delle azioni.

Ottenuti i risultati – e solo a questo punto – ci immergiamo nella valutazione. Diamo cioè un significato a quelle che sono delle cifre, che di per loro poco o nulla ci dicono. Attuiamo quindi un’operazione di sense-making che sola può gettare luce su quanto abbiamo compiuto o andremo a compiere.

La vuota cifra acquisisce così significato: una riduzione del 5% del tempo necessario alla cura di un bambino con disabilità significa che l’organizzazione è riuscita non solo ad accudire quella persona, ma che – neanche troppo indirettamente – è riuscita a prendersi cura anche della famiglia. Ottenendo così un risultato del tutto positivo, migliorabile come qualsiasi cosa ovviamente, ma positivo.

L’umanità di Protagora non è (più) quindi il metro epistemologico che definisce la verità delle cose. Bensì, al contrario, è il correlato oggettivo: ciò tramite cui valutiamo la bontà (o meno) delle nostre azioni i cui effetti – solo in virtù dell’umano – possono dirsi positivi o meno.

Edoardo Fregonese, Educational Expert del Cottino Social Impact Campus

Seguici sui canali social di Cottino Social Impact Campus

Sono passati solo 2 mesi da Impact Day, l’evento di conclusione del programma Impact Prototypes Labs, avvenuto lo scorso 15 luglio e che ha visto la partecipazione di 25 aziende del territorio coinvolte in una sfida ad alto impatto sociale insieme agli studenti del Politecnico di Torino.

Questa seconda edizione del programma di sviluppo di soluzioni prototipali ad alto impatto sociale è stata possibile soprattutto grazie alla collaborazione con i partner del Cottino Social Impact Campus, i quali hanno speso le proprie energie per l’ottimale realizzazione dell’iniziativa.

Grazie, dunque, al Politecnico di Torino, Camera di Commercio di Torino, Unicredit, Unione Industriale Torino, API Torino, Confindustria Canavese, insieme per Torino Social Impact.

Impact Prototypes Labs rappresenta l’evoluzione dell’innovazione sociale per il settore profit che cerca di orientare il suo sguardo verso la generazione di impatto sociale. Attraverso la formazione specialistica e l’affiancamento con tutor esperti, IP Labs indirizza imprenditori e studenti verso i nuovi orizzonti dell’impatto sociale, affrontando sfide di progettazione e produzione per creare un nuovo asset industriale, fatto da world-makers.

Seguici sui canali social di Cottino Social Impact Campus

La trasposizione sul piano digitale di linguaggi analogici, la commistione tra AI e intelligenze umane, la sovrapposizione tra dinamiche globali e locali, sono solo alcune delle driving forces che richiedono urgentemente un aggiornamento delle nostre lenti cognitive.

In questa cornice, l’aumento vertiginoso di complessità e incertezza ha reso i mindset tradizionali “obsoleti” e la loro applicazione un fattore di rischio per il decision-making. Parlare di obsolescenza non è questione di moda ma epistemologica: i mindset sono strutture di conoscenza plasmate sulla base dall’esperienza passata che impattano i modi di percepire, pensare e attribuire di cui facciamo uso nel presente. Sono forme di memoria vivente che, nelle fasi storiche ricche di trasformazioni radicali, producono bias ossia credenze che portano a giudizi-valutazioni erronei in modo automatico e inconsapevole. Ergo, la necessità di un cambiamento di mentalità.

Messo a confronto ad esempio con il celebre “growth mindset” (Carol Dweck, 2007), il Foresight Mindset ne ingloba le qualità e al contempo se ne distingue per tre specifiche dimensioni:

La costruzione di politiche d’impatto e strategie di innovazione necessita anzitutto di una preliminare ristrutturazione cognitiva che ci insegni a vedere “l’inevitabile” come “uno dei possibili”.

Nella Foresight Academy viene dedicato tempo e spazio all’attivazione della mentalità orientata al futuro. La formazione di un Foresight mindset assolve almeno una duplice funzione. La prima, di metterci in guardia dai bias che quotidianamente disorientano le nostre strategie di sviluppo attraverso la promozione di consapevolezza rispetto agli strumenti cognitivi della nostra “cassetta degli attrezzi”. La seconda, di dotarci delle competenze necessarie alla trasformazione dei limiti posti dalle sfide contemporanee (incertezza e complessità) in risorse a servizio dell’innovazione e del cambiamento.

Di Roby Parissi, Social Innovation Manager di ForwardTo – Studi e competenze per scenari futuri.

Seguici sui canali social di Cottino Social Impact Campus

È la base del progetto “A.P.P.E.A.L. – Alliance for Peer to Peer Education and Learning” ideato dal Cottino Social Impact Campus in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Un gruppo di universitari tra i 20 e i 25 anni si è messo in gioco per ideare e progettare un’offerta formativa incentrata sull’impatto sociale per coetanei in condizioni di povertà economica, sociale, culturale o educativa.

Un lavoro di formazione e progettazione innovativo svolto sotto la guida esperta del Campus e dei suoi docenti, partito dalla mappatura e dell’analisi dei bisogni dei giovani.

Agli studenti è stato chiesto di pensare in modo libero e creativo ai contenuti e ai format possibili, sia tradizionali che innovativi, con l’obiettivo di ideare un percorso di apprendimento su tematiche relative all’impatto sociale. Un progetto incentrato non solo sulla proposta di nuovi format, ma anche sull’avvicinamento dei ragazzi a temi dell’impatto sociale e alle sue diverse declinazioni e che culminerà nella valutazione peer to peer dei rispettivi progetti da parte degli stessi studenti il prossimo 10 giugno in occasione della presentazione degli elaborati finali.

«Formazione e apprendimento giocano un ruolo di primo piano nella costruzione di una visione del mondo orientata all’impatto sociale. – spiega Elisa Ricciuti, Executive Director – Se questo è vero a tutti i livelli e a tutte le età è pur vero che diverse generazioni esprimono diversamente i propri bisogni formativi in termini di contenuti, di modalità didattiche e anche di apprendimento. Ed è quindi molto interessante metterle al lavoro sulla creazione di percorsi fruibili da loro pari».

Una metodologia di progettazione all’avanguardia unita anche alla consapevolezza di quanto siano diversi i bisogni di conoscenza e apprendimento di quelle fasce di popolazione che si trovano a sperimentare situazioni di iniquità nell’accesso ai servizi, anche educativi.

«Per il Campus – commenta Elisa Ricciuti – è stata un’occasione di valore per occuparsi di inclusività e didattica peer to peer. Temi e metodi di lavoro strategici che ci hanno permesso di costruire un percorso taylor made, customizzato sulle esigenze dei partner e che siamo pronti a sperimentare e guidare anche in altri contesti».

Seguici sui canali social di Cottino Social Impact Campus